Лидеры

Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией 11/22/13 во всех областях

-

Специально размещаю достаточно подробный анализ ситуации с начавшимся процессом сокращения банков в РФ, чтобы обратить внимание коллег по форуму и призвать их самих, их знакомых и родных внимательно посмотреть на банки, в которых держатся сейчас их личные и корпоративные счета. "Чтобы не было потом мучительно больно"...за потеряные средства и нервы!!! Банковская зачистка 22.11.2013 00:04 В настоящее время банков, имеющих лицензию, осталось меньше 900, но эксперты уверяют: работают активно всего 200–300 банков, остальные – практически не проводят каких-либо значительных операций. // Фаина Филина, Bankir.Ru В воздухе уже чувствуются новогодние настроения. Что касается банков, то они вовсю стараются, дабы выполнить поставленные годовые планы, работая преимущественно в розничном направлении. В корпорате буквально весь год продолжается некая стагнация, связанная с экономическими проблемами в мире и стране: банки попросту боятся рисковать и кредитовать реальный сектор. Главные тенденции сегодня можно обобщить по двум направлениям: усиление администрирования со стороны регулятора и общее замедление темпов роста кредитных портфелей банковского сектора как следствие замедления роста экономики в целом. Операция «консолидация» По словам вице-президента банка «Интеркоммерц» Виктора Подлесных, в этом году в бизнесе произошло многое – создание мегарегулятора, массовый отзыв лицензий небольших банков и финансовых компаний, консолидация банков (продолжение поглощения крупными банками более мелких). «Сюрпризы, которые может преподнести нам Банк России в оставшиеся до конца года месяцы, относятся, скорее, к разряду «новогодних» и заключаются в ожидании информации, кто будет следующим в списке по отзыву лицензии», – продолжает Сергей Серов, заместитель председателя правления Инвестторгбанка. По мнению Игоря Комягина, управляющего директора по развитию бизнеса СБ Банка, данная тенденция простимулирована регулятором, сейчас правила уже уточнены, полномочия выданы, так что в будущем году продолжатся отзывы лицензий у банков, вставших на путь проведения сомнительных операций и не способных развиваться без этого. По его словам, частые отзывы лицензий в 2013-м не связаны напрямую с ростом числа проблемных банков. Центробанк, по сути, действует на опережение и заблаговременно проводит «зачистку», чтобы избежать волны банкротств в следующем году. В кандидаты «на отзыв» попадут в основном высокорисковые игроки рынка с дутыми активами, плюс – «прачечные комбинаты». «У всех банков в 2014-м году ожидается тяжелый период, связанный с замедлением деловой активности в стране и снижением доходов клиентов», – уверен эксперт. Первый сигнал к тому, что у банка в скором времени могут возникнуть проблемы, – это новости о вынесенных предупреждениях и штрафах от Банка России. Как правило, регулятор сначала дает несколько устных предупреждений, после этого вводит запрет на прием вкладов и лишь затем закрывает банк. Если видит, что изменений к лучшему нет. Кроме того, банки еще до вмешательства ЦБ замораживают часть финансовых операций, вводят ограничения на отдельные операции, задерживают платежи, ссылаясь при этом на некие «технические проблемы». В принципе, тенденция к сокращению числа кредитных организаций, которая обусловлена как консолидацией бизнеса, так и уходом с рынка ряда игроков, сохраняется уже несколько лет: за 2011, 2012 и 8 месяцев 2013 количество действующих кредитных организаций сократилось с 1012 до 947. Поэтому в следующем году эта тенденция, скорее всего, останется, причины абсолютно прогнозируемые: ЦБ пристально следит за состоянием рынка и принимает меры в отношении нарушителей (в том числе, отзыв лицензии) и постепенная консолидация. «Очевидно, что даже самой большой по территории стране мира не нужно столько банков, – подытоживает Виктор Подлесных. – Вернее сказать, в условиях снижения банковской маржи эффективно работать могут только крупные банки, так что Банку России остается только констатировать смерть недееспособных членов банковского сообщества». Драйверы роста Драйверами для развития банковского рынка в этом году стали довольно высокорискованные потребительские кредиты и обеспеченная во всех отношениях ипотека. «Для поддержания приемлемого уровня процентной маржи ряд российских универсальных банков придерживались тактики наращивания доли розничных кредитов в своих кредитных портфелях», – говорит Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. «Розничное кредитование продолжает оставаться драйвером рынка, – комментирует Сергей Серов. – Снижение маржинальности корпоративного бизнеса не оставляет альтернативы для многих банков и вынуждает менять зачастую корпоративную стратегию в пользу развития кредитных продуктов для населения». Если рост розничного портфеля обеспечен кредитами под залог недвижимости (в классическом ипотечном или квазиипотечном виде), то это, скорее, оправдано. Большое беспокойство вызывает тенденция по выдаче необеспеченных ссуд в виде кредитов наличными или через «пластик». Сопоставимые темпы роста демонстрирует рынок МСБ. Эта тенденция будет прослеживаться и в следующем году, хотя проблемы, накопленные активным использованием «кредитных» фабрик, стали сильно влиять на качество портфелей малого бизнеса банков, использующих скоринг. «Полагаю, что на горизонте 1–2 лет ожидать какого-то изменения векторов развития не следует, – продолжает Серов. – Корпоративное кредитование будет демонстрировать снижение темпов и объемов, за исключением, возможно, кредитования сектора ОПК, поддерживаемого средствами государственного оборонного заказа». «Приоритет – розничное кредитование, многие банки пытаются выйти на этот рынок, – соглашается Виктор Подлесных. – И повышение технологичности операций, которые приводят к снижению расходов на 1 операцию и обеспечивают прибыльность банка». «Роль вкладов в текущем году не изменилась, – продолжает Антон Павлов, начальник управления по работе с розницей Абсолют-банка. – Это по-прежнему ключевой источник фондирования». Но при этом, по его словам, можно говорить о том, что на рынке появилась новая тенденция – банки все чаще стали привлекать финансирование за счет сделок секьюритизации ипотечных портфелей. «Если говорить о кредитных картах, то ситуация довольно противоречивая, – продолжает эксперт. – С одной стороны, рынок растет, хотя и темпы его роста постепенно замедляются: если исходить из числа эмитированных банками кредитных карт (205 млн. штук на 1 июля 2013 года, по данным Центрального Банка), то у рынка есть как минимум двукратный потенциал роста, с другой стороны, растет и уровень просроченной задолженности по кредитным картам, и темпы роста просрочки существенно выше темпов роста рынка». «В следующем году в связи с ужесточением требований по резервам в розничном сегменте произойдет некоторый передел рынка. Отдельные игроки могут покинуть сегмент потребительского или, по крайней мере, экспресс- и pos-кредитования, – подытоживает Евгений Ивановский, зампред Транскапиталбанка. – Некоторым монолайнерам придется пересмотреть свои стратегии в сторону диверсификации предложений. Ряд банков будет вынужден искать дополнительные источники роста, не связанные с потребительскими кредитами». Корпоративная просадка В секторе корпоративного кредитования продолжится стагнация. По словам экспертов, объем задолженности предприятий стабилизируется на уровне 50% ВВП. Динамика роста кредитования корпораций, соответствующая росту номинального ВВП, позволит предприятиям лишь финансировать текущую производственную деятельность. Финансирование же капитальных инвестиций будет осуществляться за счет наращивания внешней задолженности. Но уже сейчас очевидно, что в 2014 году еще больше усилится конкуренция за качественного заемщика, все острее будет ощущаться эффект «процентных ножниц», и вероятен сценарий, при котором в начале будущего года усредненные ставки привлечения будут выше ставок размещения. Усилится давление на капитал банков после введения новых правил расчета нормативов, а значит, и вечная борьба за маржу и прибыльность выйдет на принципиально иной уровень, и ряды участников рынка продолжат редеть. «Работа с юрлицами не может быть в отрыве от общей ситуации в стране, – комментирует Виктор Подлесных. – Налицо замедление экономического роста, переходящее в стагнацию». В таких условиях снижается спрос на кредитные ресурсы, что приводит к снижению ставок из-за конкуренции между банками. Думаю, что в будущем году тенденция продолжится. «Глобальный драйвер – низкий ВВП, за этим следует снижение темпов вложений предприятий в основное производство, – продолжает Сергей Серов. – Следствием этого курса является сокращение объемов банковских заимствований компаний, что находит свое отражение в статистике темпов роста корпоративных портфелей». Хотя на формирование срочной пассивной базы банковского сектора низкие темпы вложения компаний в производство влияют положительно – предприятия расценивают банковские депозиты как альтернативу инвестиционным программам. Этому способствуют, в том числе, и привлекательные процентные ставки. «В ряде банков наблюдается некоторое ужесточение критериев в процессе принятия решений о кредитовании, – говорит Евгений Ивановский. – Еще ряд банков выбирает стратегию повышения эффективности портфеля без существенного его наращивания». Касательно сегмента МСБ, правительство страны видит его одним из драйверов роста экономики и локомотивом ее выхода из состояния стагнации. Этот вопрос достаточно широко освещается в средствах массовой информации. Активно ведется дискуссия по поводу принятия законодательных актов, которые позволят банкам в дальнейшем проводить секьюритизацию кредитных портфелей, сформированных из займов, выданных представителям МСБ. Это положительный фактор, так как принятие закона о секьюритизации позволит банкам использовать дополнительный инструмент формирования финансовых ресурсов. Однако не стоит забывать, что по опросам самих субъектов МСБ главной проблемой на сегодня для них остаются не высокие процентные ставки, не доступ к кредитным ресурсам, а именно напряженная ситуация в экономике страны в целом. Осторожное кредитование Из тенденций эксперты также называют появление отчетливой прослойки вкладчиков – физлиц, которые набрали кредитов больше, чем могут обслуживать, но которые пока не представляют глобальной угрозы для розничных банков. «Учитывая общий возрастающий тренд роста числа просроченных платежей по необеспеченным кредитам, вызванный высокой долговой нагрузкой на заемщика, подходы к оценке потенциальных заемщиков в 2013 году стали более требовательными, – комментирует тенденцию Ивановский. – Банки стали чаще пересматривать свои скоринговые модели и подключать дополнительные сервисы, предлагаемые БКИ». По его словам, параллельно совершенствуются методы выявления мошенничества. С целью снижения операционных затрат проводится планомерная работа по автоматизации и стандартизации процессов оценки потенциальных заемщиков. «Согласно данным, публикуемым Банком России, в сфере кредитования наблюдаются две тенденции, – продолжает Сергей Наркевич, управляющий по стратегическому анализу Промсвязьбанка. – Первая заключается в ужесточении требований по корпоративным кредитам и к заемщикам, и к обеспечению, которое происходит с начала 2011 года, вторая – в постепенном ужесточении неценовых требований к индивидуальным заемщикам с начала 2013 года, что является относительно новым трендом». «В текущих реалиях говорить о либерализации требований не приходится, но и тенденции на ужесточение нет, – продолжает Антон Павлов. – Скорее, участники рынка сейчас занимают выжидательную позицию по данному вопросу, немаловажным фактором остается текущая экономическая ситуация – банки ждут понимания того, что именно сейчас происходит в экономике: рецессия или снижение темпов роста». «После того, как ЦБ РФ приступил к активному ограничению роста рынка розничного кредитования, многие банки скорректировали свою кредитную политику, – комментирует Денис Ковалев, член правления банка «Дельтакредит». – Ряд банков сделал больший акцент в пользу залоговых продуктов, некоторые банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам, одновременно снизив маржу по соответствующим продуктам». Ипотека Ипотечное кредитование в 2013 году остается «островком стабильности» на рынке, несмотря на ухудшение экономической ситуации, снижение темпов роста потребительского кредитования и рост просрочки. «Особенно воодушевляет сохранение уровня просроченной задолженности на минимальных уровнях в условиях роста просрочки по всем остальным видам розничного кредитования», – комментирует Антон Павлов. «Средняя ставка по ипотеке начала снижаться со второго квартала 2013 года и в сентябре составила 12,4%, снизившись на 0,5 процентного пункта, – говорит Денис Ковалев. – Вместе с бурным ростом строительства это позволило банкам стабильно наращивать выдачу ипотеки даже на фоне замедления экономического роста». Как обычно, в конце года многие банки запускают различные акции, направленные на снижение требований или улучшение условий выдачи для заемщиков. В соответствии с данными аналитического центра банка «Дельтакредит» ипотечный индекс (объем выдач) в 2013 году составит 1 291 млрд. рублей, увеличившись на 25%. По словам Евгения Ивановского, рынок ипотеки развивался в целом в соответствии с ожидаемыми прогнозами. Никаких значительных потрясений ни со знаком «плюс», ни со знаком «минус» он не продемонстрировал. Из тенденций можно выделить рост доли ипотечных сделок – по данным статистики, каждое четвертое-пятое, по словам Ивановского, будет развиваться и дальше: доля ипотеки в ВВП России составляет порядка 3,2%, что несопоставимо с показателями других стран в 30–70% ВВП, поэтому потенциал у этого рынка большой. Кроме того, ипотека с точки зрения восприятия заемщиков становится все более привычным продуктом, воспользоваться которым готово все большее количество граждан. Тормозящим же фактором в развитии ипотеки эксперт назвал то, что цены на недвижимость не соответствуют доходам населения – средняя стоимость 1 кв. метра жилья 48–52 тыс. рублей при среднедушевом доходе 27–30 тыс. рублей. В жилищном строительстве отмечается рост предложения на фоне исчерпывающегося платежеспособного спроса. Рост цен на жилье в 2013 году соответствовал уровню инфляции. «В целом прогноз в отношении быстрого роста рынка ипотеки оправдывается, – говорит Сергей Наркевич, управляющий по стратегическому анализу Промсвязьбанка. – В первом полугодии 2013 года рост ипотеки устойчиво держался на уровне 35–37%, а в мае рост ипотечного портфеля превысил рост портфеля по кредитам населению в целом. Если в ближайшее время указанная тенденция продолжится, то начнется давно ожидаемая ребалансировка портфеля кредитов населению в пользу большей доли ипотеки». Технологичнее и технологичнее Также все эксперты как один отметили, что банки стали более технологичными, так как фокус внимания смещается в сторону удаленных каналов доступа. «В России растет число пользователей электронных каналов и стремится догнать процент проникновения пользователей электронных финансов в странах Европы, также помимо поступательного движения консервативных финансовых учреждений в сторону развития онлайн-каналов налицо обратное движение компаний из области ИТ в сторону финансовых услуг, а общий знаменатель у двух стримов – реализация услуг с помощью сервисов дистанционного финансового обслуживания», – говорит Илларион Яловенко, начальник управления развития интернет-банка Альфа-банка. «В условиях большой конкуренции и снижающейся маржи банки вынуждены постоянно совершенствоваться, снижать уровень расходов, – продолжает Денис Ковалев. – Многие банки создали кредитные конвейеры и фабрики, максимально автоматизировав свои бизнес-процессы. Активно развивается интернет-банкинг. «Конкурентная борьба зачастую идет не в ценовом поле, а на поле сервиса, скорости и разнообразия услуг. Копится багаж знаний о клиентах, их поведенческих моделях и т.п. Дистанционные услуги шагнули на новый уровень, клиенты это ценят, – подчеркивает Игорь Кормягин. – Казалось бы, банальная услуга, предоставленная клиенту в удобной форме в интернет-банке или посредством смс (например, информирование о сумме начисленного штрафа ГИБДД), может вызвать резкое повышение лояльности к банку». «Банки ориентируются на актуальные запросы и потребности потребителей, а в настоящее время клиенту, прежде всего, необходимы скорость и комфорт при проведении банковских операций, поэтому, безусловно, прослеживается тенденция внедрения новых технологичных разработок, особенно в области дистанционных сервисов обслуживания, – продолжает Владимир Ястребков, вице-президент МДМ-банка – руководитель дирекции «Розничный бизнес». – Как правило, такие разработки являются основой процесса или продукта в рамках принятой бизнес-модели банка». По словам Евгения Ивановского, данная тенденция обусловлена многими факторами и прослеживается в разных областях деятельности банков. Это и комфорт клиента: для современного пользователя банковских услуг дистанционные каналы обслуживания уже настолько привычны, что без них ожидаемый уровень сервиса обеспечить практически невозможно. Это и то, что количество владельцев смартфонов неуклонно растет: людям удобно пользоваться банковскими услугами с их помощью, и этот спрос постоянно растет. Соответственно, развиваются мобильный и интернет-банкинг. Кроме того, банки стремятся к снижению операционных издержек, связанных с обслуживанием клиентов в обычных отделениях – опять же, развивается обслуживание через удаленные каналы (интернет-банк, мобильный банк, сети терминалов и банкоматов).1 балл

-

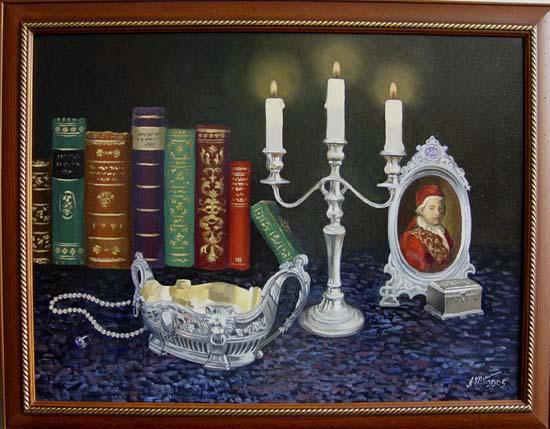

Администрация сайта поздравляет Сабину Парфенову с днем рождения! Сабина - профессиональный фотограф, у нее своя студия и персональный сайт. Мы ей признательны за многочисленные фото в разделе "Галерея". Наша именинница- очень творческий человек, ее работы интересны и многообразны! Желаем счастья в личной жизни( Сабина не замужем) и успехов в ее творчестве. По традиции поздравляем картиной Анны Тищенко С уважением, Администрация1 балл

-

Упакали, Сабина, своим "вельми"... Напрашивается, правда, "вельми понеже" и тут же "аки-паки херувимы"...)))Не могу не присоединиться ко всем поздравлениям и пожеланиям в Ваш адрес, хоть и с опозданием, хоть и не пересекались доселе даже заочно... Примите мои самые наилучшие...и особливо сбычу мечт Вам желаю!!! )1 балл

-

«Образование — это не перемешивание профессоров» Владимир Мау рассказал «Ленте.ру», каким должен быть хороший университет Владимир Мау Фото: пресс-служба РАНХиГС Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ недавно открыла новое гуманитарное подразделение. В нем работают ведущие отечественные ученые, которые надеются не только развивать науку, но и предложить новую форму гуманитарного образования широкого профиля. Академией с момента ее основания в 2010 году руководит экономист Владимир Мау. «Лента.ру» поговорила с Мау об образовании для взрослых, финансировании вузов, а также о том, каким должен быть хороший университет. До РАНХиГС Мау на протяжении восьми лет руководил Академией народного хозяйства (на ее основе и была создана нынешняя академия). Окончив Московский институт народного хозяйства имени Плеханова (сейчас — Российский экономический университет), Мау занимался экономикой в Академии наук СССР и в АНХ, а затем работал с Егором Гайдаром и в рабочем центре экономических реформ при правительстве. В 2010-2011 годах Мау писал колонки в журнал Forbes, в том числе про российское образование. В частности, Мау рассуждал по поводу бессмысленности тезисов о том, что в стране слишком много вузов и что выпускники не востребованы. В интервью «Ленте.ру» Владимир Мау рассказал, что задача ректора — «не наведение административного порядка, а стимулирование творческого броуновского движения». Он также пояснил, почему в России неизбежен рост платного образования. По его мнению, большого количества хороших университетов в стране быть не может, при этом финансирование вузов ради их продвижения в рейтингах — местная «образовательная новация», поскольку обычно деньги дают за уже случившиеся достижения. «Лента.ру»: Недавно к подразделениям Академии добавилась новая школа— актуальных гуманитарных исследований, ориентированная на фундаментальные гуманитарные дисциплины. Как вообще в РАНХиГС сочетаются прикладная и фундаментальная составляющие? Владимир Мау: Если говорить по существу, Академия является университетом прикладного гуманитарного образования. Это образование формирует прикладные, в нашем случае управленческие, компетенции, которые, несомненно, может дать любая хорошая интеллектуальная подготовка. Хорошие управленцы (я специально говорю «управленец», а не «менеджер», потому что менеджер бывает торгового зала, например), как показывает международная практика, обычно являются выпускниками достаточно широких образовательных программ и редко — специалистами в той предметной области, которой они руководят. Поэтому гуманитарная школа очень важна и имеет для меня, несомненно, прикладной аспект. Но я вовсе не говорю, что прикладное образование важнее, чем фундаментальное. Мне просто кажется, что в нынешних условиях граница между фундаментальным и прикладным настолько размыта, что я бы не акцентировал внимание на этом разделении. Получается, что любое гуманитарное знание можно приложить к повседневной жизни? Конечно. Начнем с того, что хороший университет — тот, где учатся хорошие студенты, а не тот, где хорошо учат. Если у вас есть хорошие студенты, то они требуют, чтобы их хорошо учили. Это первый пункт. Вторая отличительная черта хорошего университета — хорошие преподаватели любого профиля. Общение с умным человеком любой специальности важнее, чем общение с глупым человеком своей специальности. Задача ректора — найти способы привлечь хороших студентов и хороших ученых. И каким способом вы привлекаете хороших студентов? Мы рассказываем про особенности Академии, главной из которых является то, что это заведение преимущественно для взрослых. РАНХиГС — единственный вуз в стране, где поствузовское образование количественно преобладает над вузовским, студенты у нас в меньшинстве (из 200 тысяч человек собственно вузовское образование получают 35 тысяч — прим. «Ленты.ру»). У нас очень много преподавателей-практиков. И мы, — благодаря предыдущим пунктам, — школа непрерывного образования. Вы можете учиться здесь всю жизнь, вы можете приводить сюда друзей, родители могут приводить детей, дети могут приводить, и это довольно часто бывает, родителей — на бизнес-образование, например. Российская академия народного хозяйства и государственной службы была образована в 2010 году, когда к Академии народного хозяйства присоединили Академию государственной службы и еще 12 учебных заведений, в том числе региональные академии госслужбы. РАНХиГС — единственный вуз при президенте РФ. В состав академии входят около 20 подразделений — высшие школы, институты и факультеты. У вас в Академии больше «образования для взрослых», переподготовки, чем бакалавриата, специалитета и магистратуры. Не возникает ли сложностей из-за того, что в РАНХиГС приходят люди с изначально разной базой и разной подготовкой? Ну, во-первых, после школы база ничуть не менее разная, чем у людей, приходящих с опытом. Вы с таким же успехом могли спросить, как у нас уживаются в одной аудитории дети, выросшие во Владивостоке и, например, на Северном Кавказе. Одна из задач администраторов ключевой поствузовской программы executive education — это формировать однородные группы. Скажем, в классической высшей школе можно исходить из гипотезы, что люди приходят за знаниями. Это не так: они приходят обучиться, но еще и потусоваться, влюбиться, не пойти в армию, потому что так принято, но считается, что они приходят именно за знаниями. А образование для взрослых предполагает три компонента, и то, что им дают как знание — это только один из них. Другой компонент — это общение с преподавателями как личностями и консультантами. Но не менее важно третье — общение с себе подобными. Поэтому хорошие программы требуют и искусства формирования групп, особенно на уровне executive. Если вы можете посадить в аудиторию людей одного уровня, разных, но способных дополнять своим опытом друг друга, — это очень важная квалификация. Именно поэтому хорошие бизнес-программы и программы для госслужащих — они штучные, авторские. У нас много программ послевузовского образования, и люди делают индивидуальный выбор. В Московском кампусе РАНХиГС три института, где так или иначе готовят по программам госуправления: Институт госслужбы и управления персоналом, Международный институт госслужбы и управления и Факультет госуправления (ФГУ). Зачем нужны три разных факультета? Они нужны потому, что я верю в авторское образование. Образование — это не перемешивание профессоров, которых прикрепили к разным кафедрам. Это формирование коллективов людей, которые доверяют друг другу, чувствуют друг друга и понимают, чтó они доносят своим студентам или слушателям. Эти школы работают на базе разных концепций. ФГУ — это наследие Академии народного хозяйства, где исторически не было программ госуправления, только бизнес-управление. Это была наша попытка ответить на спрос и создать инновационную программу: менеджмент на госслужбе в форме Liberal Arts. Две других структуры работают в разных нишах: одна больше в части управления, в части персонала, а другая — в части управленческих технологий. Там разные аспекты. В одном доминирует, скажем, психологическая школа. В другом больше внимания уделяется организационно-техническим навыкам. Объединив их, мы точно проиграем в качестве образования. Более того, наш вуз утратит собственную специфику, поскольку слушатели идут не просто в Академию, а к определенным людям и на определенные программы, которые только эти люди могут предложить. В общем, мне кажется, задача ректора — это не наведение административного порядка, а стимулирование творческого движения, иногда и броуновского. Здание РАНХиГС Фото: пресс-служба РАНХиГС 75 процентов доходов Академия зарабатывает на платных программах. А остальные 25? Бюджетные. Это уникально. В хороших вузах обычно пополам. В плохих — больше бюджета. И вам кажется правильным, что бóльшая часть доходов вуза — это доход от платных студентов? Это говорит о востребованности. А образование для взрослых может быть только платным. А образование для студентов, послешкольное образование, как вы считаете? Тут нет правил. Оно должно финансироваться так, как в той или иной стране сложилось. В России в условиях всеобщего высшего образования, конечно, доля платного образования будет расти. Если в университет поступает, как в Советском Союзе, 25 процентов выпускников школ, то можно сделать все образование бесплатным. Если поступает 100 процентов, то, естественно, это будет выглядеть по-другому. Но мне кажется, что в вашем вопросе звучат нотки популизма и недооценки реальной проблемы. Вы исходите из того, что платное образование хуже, чем бюджетное. Но с ростом благосостояния нашего общества доля платного образования, как и платной медицины, будет возрастать: люди хотят не универсальные, а индивидуальные услуги. Усиление платности в секторах человеческого капитала — это следствие не бедности общества, а его богатства. Бедное общество, доиндустриальное, имеет только платные услуги. Общество индустриальное, которое уже имеет существенные налоговые доходы, позволяет себе массовое бесплатное образование и здравоохранение. Общество более богатое, постиндустриальное — например, нашего уровня и выше — не может наращивать бесплатность образования и здравоохранения, это бессмысленно. Вы можете обеспечить бюджетный стандарт, а дальше зажиточный потребитель, когда он сыт и одет, начинает тратить деньги на что-то другое. Это другое — инвестиции в себя: прежде всего, в образование, здравоохранение и пенсионную систему. Но человек хочет купить то, что ему нужно, а не то, что ему государство по унифицированному стандарту предоставит. Индивидуальное образование нельзя купить за общественные деньги, и платность этих секторов есть результат богатства общества. Не надо путать: вы сейчас задаете вопрос о высшем образовании. А у нас все-таки основной доход, вот эти 75 процентов — от поствузовского. Кстати, эта структура контингента во многом и задает возможности зарабатывания. Потому что если у вас доминируют студенты, пришедшие после школы, то та ниша, при которой вы можете получать качественных студентов за коммерческие деньги, гораздо уже — количественно этот контингент ограничен. А если в программах доминируют взрослые, вы можете расширять контингент почти безгранично. Надо только предлагать программы, пользующиеся спросом и побуждающие взрослых людей приходить к вам еще и еще.Мне как раз не кажется правильным всеобщее бесплатное высшее. Применительно к высшему образованию качество контролируется двумя способами: это уровень ЕГЭ (вы всегда можете сказать, что не берете ниже определенного уровня) и цена (в хороших вузах образование достаточно дорогое, и те, кто хочет просто прийти за дипломом, скорее, просто купит его дешево в другом вузе). У нас довольно много студентов, которые легко проходят на бюджетные места в другие вузы, но предпочитают идти на платные места в РАНХиГС. И это, кстати, очень интересный тренд. Еще лет 10 назад у родителей и у детей было ощущение, что лучше заплатить большую взятку и быть на бюджете, чем заплатить меньшие деньги за весь период обучения и учиться на коммерческом, потому что обучение на коммерческом воспринималось как признак ущербности. Это прошло, и я думаю, что одним из достоинств ЕГЭ стало то, что он переломил этот тренд. ЕГЭ говорит о том, насколько учащийся адекватен, а не о том, платит он за обучение или нет. С введением единого экзамена появилось довольно много людей, которые предпочитают не заморачиваться с бюджетными местами. И это правильно. Многие, особенно после скандалов этого года, ругают ЕГЭ за то, что его можно списать, и в итоге на бюджет проходят выпускники с худшими знаниями, чем... Понимаете, если бы вы говорили, что хорошие школьники получают низкий балл ЕГЭ, а плохие — высокий, то это была бы бóльшая проблема. Но поскольку в общем ЕГЭ не поражает в правах сильных, а просто несколько, при коррупции, повышает возможности слабых — с этим надо бороться, но, в конце концов, это не сильно портит контингент. ЕГЭ все-таки открывает доступ в хорошие университеты детям из небогатых провинциальных семей. А дальше — это уже проблема вуза. Ну поступил ты с плохим ЕГЭ, ну провалился в первую сессию, отчислили тебя через полгода-год. Говорить о том, что ЕГЭ надо отменить, потому что там коррупция, — это все равно, что говорить, что полицию надо закрыть, потому что она коррумпирована. В принципе, такая точка зрения имеет право на существование, но чем заменить его? Я всегда удивляюсь руководителям учебных заведений, которые борются с ЕГЭ, — такое впечатление, что они честно хотят перераспределить ренту и взятки в карман своей приемной комиссии и своих репетиторов. Вот этого я просто не понимаю. Понятно, что ЕГЭ отражает уровень коррупции в обществе. Но я рад, что это не отражает коррупцию у меня в учебном заведении. Конечно, мне жалко общество, но я, по крайней мере, знаю, что мой прием чист от коррупционных элементов. Именно поэтому я категорически против, например, дополнительных экзаменов — зачем рисковать и искушать? РАНХиГС специализируется на подготовке и переподготовке госслужащих. Чем ваши программы принципиально отличаются от аналогичных программ в других вузах? Для нас это не дополнительные программы, а основные: это наша главная специализация, это нарабатывалось десятилетиями. Я могу упомянуть, что у нас развиваются симуляторы, проектное обучение, что у нас широко используются другие активные формы обучения. Но главное — наши программы подготовки госслужащих имеют длинную историю, они предлагают разнообразие компетенций. Как вы считаете: наука должна развиваться больше в вузах, на что ориентирует свою политику Минобрнауки, или в Академии наук? Или где-то еще? Я считаю, что наука должна развиваться. А где — это ее, науки, дело. В принципе, да, сейчас у нас в стране крен делается на развитие университетской науки. В этом есть смысл, но все-таки надо оговорить, что 80 лет в стране наука и высшее образование были разделены. Поэтому резко изменить ситуацию, сказать: «А теперь мы все, вузы, занимаемся наукой» — не очень получится. Тогда проще слить академические институты с вузами. РАНХиГС проводит Гайдаровский форум, в этом году он пройдет с 15 по 18 января. Как это влияет на научную и образовательную деятельность Академии? Как большая международная конференция. Смысл форумов — в том, чтобы привлечь больше людей и с ними подружиться. Это очень важная репутационная вещь, потому что когда Академия является центром передовой научной мысли, то правильно воспринимаются и остальные направления ее деятельности. Гайдаровский форум посещают и нобелевские лауреаты, и руководители международных финансовых институтов, и ведущие эксперты, и профессора крупнейших университетов, российская экономическая и политическая элита. Владимир Мау и Дмитрий Медведев во время Гайдаровского форума 2013 Фото: пресс-служба РАНХиГС Сейчас мы пытаемся подниматься в международных рейтингах вузов. Нет, мы деньги даем. Вы вот видели — динамика финансирования вузов и динамика места вуза в рейтинге? Они пока противоположны. Мы усиленно финансировали ряд вузов в последние 10 лет, при этом они стабильно ухудшали свои позиции в рейтингах. Следующий вопрос: почему нам нужен Шанхайский рейтинг, из каких соображений? Почему QS? обычно в мире принят подход, когда вуз говорит: «Вот мы на высокой позиции в рейтинге. Государство, вы должны нам помогать, потому что мы хорошие». Идея: «Мы на низкой позиции в рейтинге, вы должны нам дать деньги, чтобы мы поднялись», — это такая, несомненно, образовательная новация. Насколько сейчас Академия способна конкурировать на международном уровне? Мы привлекаем иностранных студентов, но привлечение иностранных студентов — это не только проблема качества образования, но и проблема языка. В индустриальной модели образования вы набираете иностранных студентов, учите их своему языку, как это было в СССР, например, — и дальше учите профессии. В доиндустриальном пространстве был универсальный университетский язык: студент, приезжающий в университет, заведомо знает латынь, или немецкий, или язык той страны, в которой, как считается, есть хорошие университеты. Мы возвращаемся к ситуации латыни, выходим в универсальное языковое пространство. Только теперь этим языком стал английский. Мы создаем англоязычные программы. А насколько они востребованы? Ну, это всегда востребовано. Однако нельзя создать программу по-английски и запустить ее только с русскими студентами и русскими преподавателями — это будет профанация. Чтобы запустить программу по-английски, нужно иметь критическую массу нерусскоговорящих студентов. Что мы и делаем. У РАНХиГС 68 филиалов. Не много ли? Много. И мы их начинаем сокращать. Кстати, на днях правительство приняло решение о ликвидации трех — по нашей просьбе, разумеется. Однако хочу подчеркнуть, что мы не создавали эти филиалы. Это результат слияния — присоединения к Академии народного хозяйства тринадцати других вузов с их филиальной сетью. И это очень разные филиалы. Разные по качеству образования или по каким-то еще критериям? По покрытию территорий, по качеству образования. Когда вы должны на все программы выдавать один диплом, репутационные риски чрезвычайно высоки. Филиал, который могла позволить себе, условно говоря, одна из региональных академий управления до объединения, не может позволить Академия при президенте. Ведь ее выпускникам мы выдаем наш диплом. Другое дело, что сам по себе мониторинг спорен: это мониторинг вузов. У нас большая часть филиалов вузами не является, это опорные точки для переподготовки муниципальных кадров. Строго говоря, имеющий признаки неэффективности (и в 2012-м, и в 2013 году — прим. «Ленты.ру») Лангепасский филиал не является вузом. Кстати, еще до мониторинга было принято решение о его закрытии или реорганизации к 2015 году, потому что мы изначально считали, что он там не нужен. Хотя, конечно, мониторинг Минобрнауки очень полезен, он стимулирует вузы хоть как-то понимать, что у них там происходит. Критерии, по-вашему, к нему выбраны верные? Мне кажется, что они не очень точные, но, в конце концов, это некритично. Например, для филиалов, где только заочное образование, ставится ноль по ЕГЭ, а там многие абитуриенты принимаются не по ЕГЭ, хотя и результаты ЕГЭ тоже есть. Или, например, отсутствие площадей в оперативном управлении или в безвозмездном пользовании. Опять же, я понимаю, если это вуз с дневным высшим образованием, с несколькими сотнями или тысячами студентов. Но если это небольшой филиал для обучения муниципалов близлежащих областей, то почему непременно надо лоббировать, чтобы у него было собственное помещение? С государственной точки зрения это странный критерий. Хотя я понимаю Минобрнауки: в подавляющем большинстве случаев отсутствие собственного помещения является показателем помойки. Я не могу жестко сказать, что они не правы, но применительно к нашим филиалам они не правы. А как вы относитесь к присоединению одних вузов к другим? Это индивидуальный процесс. Не может быть универсального решения. В некоторых случаях это эффективно. В некоторых — нет. Основная проблема — это наличие хорошей управленческой команды. Вопрос не в том, какой вуз с каким целесообразно слить, а в том, есть ли у вас тот человек, который будет руководить этим проектом. Поначалу я относился к слияниям гораздо более скептично, я часто повторял, что если слить пять помоек, нельзя получить ювелирный магазин. Но потом увидел, что в некоторых случаях получается если не ювелирный магазин, то, по крайней мере, продовольственный. Как вам кажется, что эффективнее и нужнее — филиалы столичных вузов в регионах или какие-то собственные институты, университеты? Я скептически отношусь к филиалам. У нас есть филиалы, потому что это некое наше наследство, решающее невузовские задачи — задачи сетевой подготовки и переподготовки государственных служащих. Наши филиалы нужны не для того, чтобы московские программы высшего образования транслировать в регионы — хотя, может быть, в хороших филиалах мы это со временем сделаем. Я считаю, что университет — это среда. Университеты — там, где кампус. И в этом смысле все-таки создание филиалов — это уже переход к модели «Макдоналдса». Определенное качество можно обеспечить, конечно, но это будет качество массового товара. А настоящее университетское образование — это индивидуальное, это индпошив, это haute couture, если мы говорим об университете в строгом смысле слова. Лучше иметь собственные университеты, чем филиалы столичных. Хорошие университеты в мире особо филиалов не имеют. Сейчас некоторые начинают создавать в других странах, Гарвард — в Сингапуре, что-то в таком роде. Но это сложные единичные решения, принятые отчасти вследствие глобального экономического кризиса. Беседовала Анна Попова http://lenta.ru/articles/2013/11/21/mau/1 балл

-

Администрация сайта поздравляет нашего активного участника Александра Ракова с Днем рождения! Александр - профессионал высокого уровня, он работает в НП "НПС" и ему мы обязаны многими интересными темами в разделе "Банковское право". Мы желаем нашему дорогому имениннику успехов в его профессиональной деятельности, здоровья, и, поскольку Александр не женат, счастья в семейной жизни! По традиции поздравляем картиной нашего художника сайта - Тищенко Анны. Картина находится в личной коллекции семьи Емелиных С уважением, Администрация!1 балл

-

Поздравляем Арефьева Олега с днем рождения! Олег - юрист , окончил АНХ при Правительстве РФ с отличием. Сейчас работает в зарубежной компании. Мы желаем Олегу успехов в профессиональной деятельности, интересных и творческих проектов. И, поскольку Олег не женат, то, в перспективе счастья в семейной жизни! По традиции, поздравляем картиной Анны Тищенко Картина находится в собственности Российской Академии Правосудия С уважением, Администрация1 балл

-

Поздравляем Бориса Перова с днем рождения! Борис - юрист, с отличием окончил РАНХ и ГС, работает в НП "НПС" в юридическом департаменте. Мы желаем нашему имениннику успехов в профессиональной деятельности, в перспективе поступить в аспирантуру, ну и семейного счастья, поскольку на данный момент Борис не женат! По традиции поздравляем картиной Анны Тищенко С уважением, Администрация1 балл

Эта таблица лидеров рассчитана в Москва/GMT+03:00